Ada sebuah pemandangan universal yang pasti pernah dilihat oleh semua guru di muka bumi: mata kosong.

Anda tahu maksud saya. Tatapan nanar penuh kekosongan yang biasanya muncul di jam-jam rawan, entah itu jam pertama saat nyawa belum kumpul, atau jam terakhir tepat sebelum bel pulang berbunyi.

Saya bisa saja sedang menjelaskan rumus paling krusial dalam Fisika atau menceritakan detik-detik Proklamasi dengan intonasi paling dramatis. Tapi yang saya dapatkan sebagai balasan adalah 15 pasang mata yang menatap saya, tapi jelas-jelas tidak melihat saya. Pikiran mereka sudah berkelana. Mungkin ke kantin, mungkin ke rank Mobile Legends mereka yang tak kunjung naik, atau mungkin sedang memikirkan misteri kenapa kuah seblak bisa senikmat itu.

Sebagai guru, awalnya saya mumet. Saya salahkan diri sendiri. Apa cara saya mengajar membosankan? Apa suara saya terlalu monoton? Saya coba ganti metode. Pakai PowerPoint warna-warni, pakai video, pakai games. Hasilnya? Sedikit lebih baik, tapi “penyakit” utamanya nggak sembuh.

Penyakitnya adalah: materi nggak nyantol.

Hari ini diajarkan, besok ditanya, jawabannya sudah menguap entah ke mana. Mereka bisa hafal lirik lagu trending yang baru rilis dua hari, tapi lupa nama ibu kota provinsi tetangga yang sudah diajarkan seminggu lalu.

Kita, para guru dan orang tua, sering kali mengambil kesimpulan prematur. “Dasar anaknya malas,” atau “Emang loading-nya lama.” Kita pun mengeluarkan mantra pamungkas yang kita warisi dari generasi sebelumnya: “Belajar lebih giat lagi, ya!”

Kita suruh mereka menambah jam belajar, ikut les sampai malam, dan menghafal lebih banyak. Kita sibuk mengisi kepala mereka dengan data sebanyak-banyaknya.

Sampai suatu hari saya sadar. Kita ini salah fokus.

Kita sibuk ngisi ember (kepala murid) tanpa pernah memeriksa apakah embernya siap dipakai. Kita sibuk ngasih materi, tapi kita lupa ngajarin cara otaknya bekerja. Kita suruh mereka lari maraton, tapi nggak pernah kita ajarin cara pemanasan atau cara bernapas yang benar.

Murid-murid ini otaknya tidak lemot. Otak mereka hanya belum “dipanasi”. Belum distimulasi.

Istilah kerennya adalah “merangsang otak”. Terdengar njlimet dan bau-bau buku psikologi tebal, tapi praktiknya sederhana sekali. Ini bukan soal bakat, ini soal kebiasaan. Ini soal bagaimana kita mengaktifkan sirkuit-sirkuit di kepala mereka sebelum materi itu masuk.

Saya pun mulai bereksperimen. Saya berhenti terobsesi dengan “target kurikulum” dan mulai fokus pada “pemanasan otak”.

Hal pertama yang saya sadari: Otak Benci Rutinitas.

Otak manusia didesain untuk merespons hal baru. Kalau cara belajar setiap hari sama—duduk, diam, dengar, catat, hafal—otak akan masuk ke mode auto-pilot. Dia bekerja seperlunya saja.

Jadi, saya obrak-abrik rutinitas itu. Sebelum mulai pelajaran Sejarah yang (jujur saja) sering dianggap dongeng pengantar tidur, saya tidak buka dengan “Oke anak-anak, buka halaman 50.”

Saya mulai dengan pertanyaan provokatif. “Seandainya kamu jadi Soekarno tahun 1945 dan Jepang tiba-tiba nawarin kamu jadi brand ambassador produk mereka, kamu bakal terima nggak?”

Murid yang tadinya ngantuk langsung melek. Mereka mulai berdebat. Ada yang bilang terima aja demi cuan, ada yang bilang harga diri bangsa. Tanpa sadar, mereka sedang mengaktifkan prefrontal cortex mereka. Mereka sedang “berpikir”, bukan “menghafal”.

Hal kedua: Otak Harus Dipaksa “Mengingat”, Bukan Cuma “Melihat”.

Kita sering salah kaprah. Kita pikir belajar itu adalah membaca ulang catatan atau men-stabilo buku sampai warnanya kayak pelangi. Itu bukan belajar, itu aktivitas pasif. Otak cuma numpang lewat.

Yang beneran bikin otak kerja adalah active recall alias “memanggil ulang” informasi.

Maka, saya hentikan kebiasaan ceramah. Setelah 5 menit menjelaskan sesuatu, saya berhenti. “Oke, tutup semua buku. Coba jelasin ke teman sebangku kamu, apa yang barusan saya omongin pakai bahasamu sendiri.”

Kelas langsung ramai kayak pasar. Tapi di situlah keajaibannya. Saat mereka berusaha “mengingat” dan “menjelaskan”, koneksi di otak mereka sedang diperkuat. Rasanya mungkin lebih susah daripada cuma membaca, tapi ini jauh lebih nempel. Ini kayak push-up buat memori.

Hal ketiga, dan ini yang paling sering kita lupakan: Otak Butuh Jeda dan Gerak.

Kita sering memaksa murid duduk diam berjam-jam. Kita pikir kalau mereka bergerak sedikit saja, itu artinya tidak fokus. Padahal, otak butuh oksigen. Oksigen dibawa oleh darah. Darah baru lancar kalau badan bergerak.

Logika sederhana yang sering kita abaikan.

Akhirnya, saya terapkan aturan “5 Menit Reset” di tengah pelajaran. Saya setop mengajar. “Oke, semua berdiri. Lompat-lompat di tempat 10 kali. Tarik napas. Stretching tangan ke atas.”

Awalnya mereka canggung. Tapi setelah itu, suasana kelas jadi lebih segar. Mata yang tadinya kosong mulai terisi lagi.

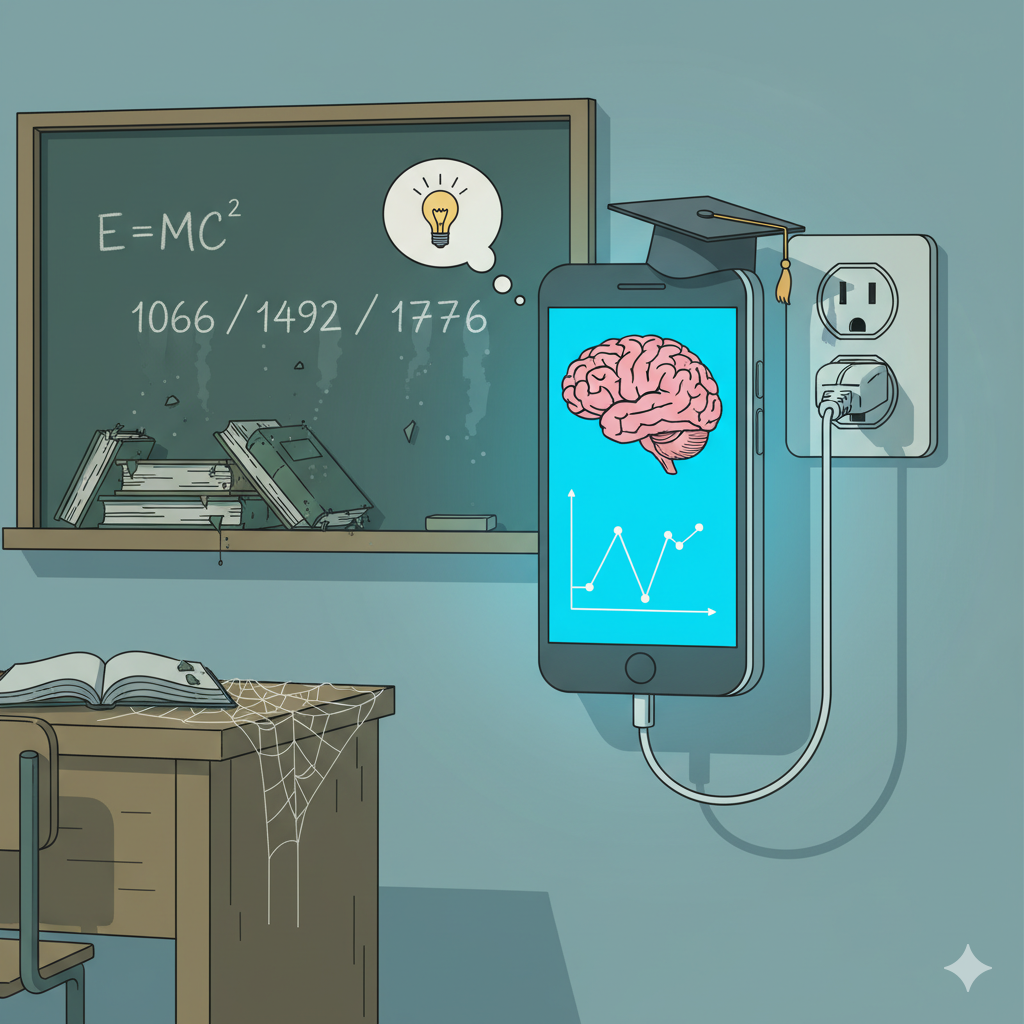

Kita terlalu lama memperlakukan otak murid seperti hard disk eksternal, tempat kita copy-paste data berupa rumus, tanggal, dan definisi. Kita lupa bahwa otak adalah organ yang hidup, organ yang butuh pemanasan, butuh tantangan baru, butuh jeda, dan butuh dilatih cara kerjanya.

Menyuruh murid “belajar lebih giat” tanpa mengajari mereka cara belajar yang benar itu omong kosong. Itu sama absurdnya dengan kita punya smartphone keluaran terbaru tapi kita tidak tahu cara menyambungkannya ke Wi-Fi atau cara men-download aplikasi.

Pada akhirnya, tugas guru mungkin bukan cuma mentransfer materi. Tapi menjadi personal trainer untuk otak murid-muridnya.